アリス・ミラー城殺人事件は北山猛邦さんにより発表(2003年)された、叙述トリックを取りれたミステリー作品。

北山さんは、02年に「クロック城」殺人事件でメフィスト賞を受賞したのをきっかけに、デビューしたそうな。

メフィスト賞と言えば、叙述トリックの傑作『ハサミ男』などがありますが、この作品も幻想的で大胆なトリックが印象的な作品です。

ただ、二度読みに耐えられるほどの緻密さがあったのかといえば、微妙かなと。そもそも、トリックがトリックなのでズレた感想ではありますが。

全体の構成

本作の叙述トリックはものすごーくシンプル。そして、何気ない文章に作者の大胆なトリックがブチ込まれた構成になっています。

本作の叙述トリック、それは・・・

でした。

11人目の人物とはアリス。ただ、アリスは作中にてしっかりと描写されており、それゆえ、大胆なトリックというわけです。そこが、

この作品が凄い!

と言われる所以でしょうか。しかも、読み直してみると、実に丁寧、ミステリ愛好家風に言えばフェアな叙述トリックになっています。

ちなみに、作者は学生時代に『十角館の殺人』に感化されたそうですが、今作『アリス・ミラー城殺人事件』には同じ匂いがします。

登場人物の錯覚

叙述トリックの肝は、11人目の登場人物・アリスを、読者に悟られないようにしたこと。つまり、江利ヵ島に来たのは10人だけと錯覚させること。

なら、どんな「錯覚」をもって、アリスの存在を隠していたのかと言えば、まずは冒頭での鷲羽(わしば)のセリフです。

「ぼくも皆さんと同様に、探偵の一人です。この島には探偵が八人集まる予定だそうですが、招待側の人間は二人しかいないみたいですよ」

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

ですが、慎重に読むと、探偵が八人集まること、招待側が二人いることの説明であり、島内にいる登場人物全員の数ではないんですよね。

このほかにも、登場人物が10人しかいないという刷り込みはがあります。たとえばチェスでの説明の場面です。

「白の駒が十個ある」

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

白の駒を自分たちに見立てている、つまり見立て殺人を匂わせる場面から、城内には10人しかいないことを読者に錯覚させています。

そのため、一瞬違和感(黒の女王含めて11個ではというツッコミ)を感じたものの、読み流してしまった読者は多かったはず。

11人目の登場人物アリス

このように、作者は11人目のアリスを隠しながら叙述トリックを成立させましたが、一方で、大胆にもアリスの容姿を作中で説明しています。

つまり、読者に対してフェアでした。では、その問題の「説明文」とはどこか?それは招待客の自己紹介の場面。

キャロルは何よりもその名前自体を愛したそうじゃな。彼女の名前は、(以下省略)

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

アリスを、キャロル作品・鏡の国のアリスに登場する『アリス』にすり替えて紹介することで、ルディが自己紹介を代わりにしています。

そして、この一連のルディのセリフの中に、アリスのセリフはもちろん、彼女の容姿までも紛れ込ませていました。

彼女は肩にかかったブロンドの髪を軽く後ろに払って云った。襟元に白いふわふわのファーのついているワンピース・ドレス。

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

彼女という代名詞を

彼女=ルディ

とミスリードを誘いますが、この彼女こそがアリスでした。島内は10人しかいないという刷り込みによって、読者への効果はてきめんです。

順を追って説明します。まず、押さえておきたいのは、作中において、ルディの人物描写はすでに説明されています。

背を向けているのはルディだった。透き通るようなブロンドの髪をポニーテールにしてまとめている。

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

ルディの髪型はポニーテールにしてまとめていることから、「肩にかかったブロンドの髪」という表現に違和感を感じます。

上記はポニーテールの参考図。

髪の毛を頭部の中心でまとめているため、肩にかかることはまずありません。このことから、ルディとは別の女性=アリスだと分かります。

アリスと『アリス』

アリスの描写はこのほかにもあります。海上(うみがみ)が、鏡の中へと逃げていく犯人を見た時、この時の犯人がアリスでした。

スカートをはいていたような気がする。暗い中でもわかった。ああ、髪は金色だった。そうか、間違いない。

俺様が見たのはアリスだ!

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

スカートをはき、髪の毛は金色。自己紹介のときに描写されていたアリスの容姿と、一致していることが分かります。

ただ、読者は、この人物を鏡の国のアリスに登場する『アリス』だと思ってしまった。なぜなら、登場人物は10人だと錯覚しているからです。

そして、作中ではキャロル作品の鏡のアリスを引用する描写がたびたびあったことも、ミスリードを誘う要因になっていました。

ちなみに、ルディの親友であるアリスと、キャロル作品の『アリス』の表記には、『』(カギカッコ)があるかどうかで区別しています。

このことに気付いた方は、アリスと『アリス』で作中に二人アリスがいることを見破ったのではないでしょうか。

チェスの配置と古加持の行動

アリス・ミラー城殺人事件の特徴といえばチェス盤です。駒を登場人物に見立て、殺人が起こるごとに駒が1つ、また1つと消えていく・・・

終盤まで生き残っていたのは、古加持(こかじ)、无多(ないだ)、入瀬(るいせ)の三人。このとき気になったのが古加持の言動です。

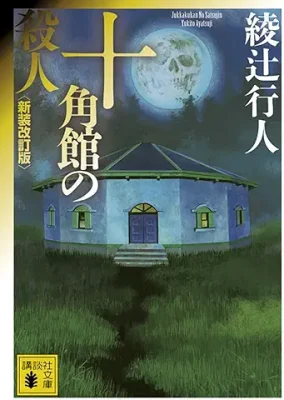

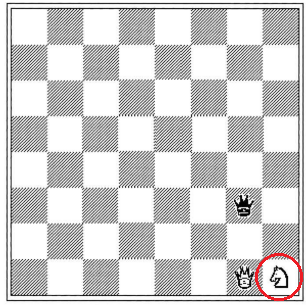

観見が残したダイイング・メッセージから、古加持はチェス盤の黒のクイーンの動きを表していると指摘します。

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

黒クイーンの軌跡。

鷲羽が殺された最初の殺人から駒を動かすと、数字の「4」のような軌道を示す、そこから古加持は連続殺人犯が山根であると推理します。

さっきまで犯人は山根だと言っていたのに、どうして入瀬を殺そうとしたのか、これはチェス盤と鏡の国のアリスが関係しています。

鏡の国に迷い込んだ『アリス』は、兵卒(ポーン)から白の女王に成ることで「赤の王」を取る、つまり倒す(チェックメイト)ことができた。

チェスのルールでは、兵卒(ポーン)は相手陣の向こうの端に入ると、王以外の好きな駒に成ることができるんじゃ。『白の騎士』に助けられながらも、最終的には『白の女王』となり、『赤の王』を取る。チェックメイト。それは物語の終わりじゃ。実は、『鏡の国のアリス』は全編チェス進行に見立てられて、物語が展開されるんじゃよ

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

冒頭で鏡の国のアリスとチェスの関係を説明する場面がありますが、この説明を参考にすることで、なぜ古加持が入瀬を襲ったのかが見えてきます。

終盤での古加持のセリフを振り返ると、

「兵卒(ポーン)の一つが入城したらしい。チェス用語で入城といえば、王の位置を盤上の隅の方へ入れ替えるテクニックのことなんだが、『鏡の国のアリス』では成ることをこう呼んでいた。我らがチェス盤でも、見事に兵卒(ポーン)の一人が女王になったらしい」

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

古加持は『鏡の国のアリス』を持ち出して、兵卒が入城したことで、女王、つまり「白の女王」に成ったことを説明します。

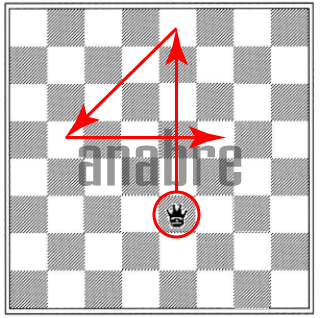

そして、兵卒を入瀬であると推理していました。実際のチェス盤を見ても分かりますよね。

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

白の女王になった入瀬は『鏡の国のアリス』のストーリーに照らし合わせれば、山根(アリス・ミラー城内を彷徨っている犯人=赤の女王)を殺して、新たな王、つまり新犯人になろうとしていると、古加持は推理したのではないか。

ゆえに、山根が犯人と推理したにもかかわらず入瀬を殺そうとした。どの駒も倒せる(殺せる)位置にあるのも、古加持の恐怖を加速させたのかもしれません。

出典:『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦

ちなみに、兵卒(ポーン)に見立てた人物は入瀬ともう一人いました、无多です。无多も盤上の端に入ったことで白い騎士(ナイト)になりましたが、これも『鏡の国のアリス』に沿って犯人が見立てたものでした。

鏡の国のアリスでは白馬の騎士(ナイト)に助けられながら、赤の王を倒したわけですから、それを模して兵卒(ポーン)→騎士(ナイト)に成ったわけです。

アリス・ミラー城殺人事件まとめ

本作は、密室トリックにしても、チェスの駒による見立てにしても、それ自体には目的はなかったというオチでした。

あくまで探偵たちを誘い込むエサであり、叙述トリックの伏線はとてもシンプルで、それが逆に気づきにくくさせていたのかもしれません。