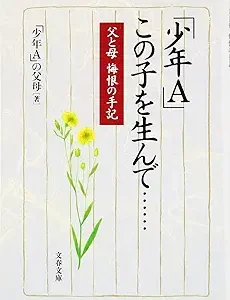

叙述トリックを巧みに取り入れたエログロミステリ作品として、人気の高い「殺戮にいたる病」。作者は我孫子武丸(あびこ たけまる)。

この作品が発表されたのが1992年、バルブ経済に賑わっていた日本が、最後のにぎりっぺを謳歌していた頃。

タクシー乗り場の描写などはバブルを象徴していましたが、結論から言ってしまえば、鮮度が命といった部分が多分にある。

それは

時事ネタありきの作品

とも言えます。

時事ネタは風化する

作品の多くは「風化」というクロノスさんによってぶった切られます。本作もその一例で、当時の衝撃度は確実に薄れています。

本作は、80年代後半に世間を震撼させた幼児連続殺人事件「宮崎勤事件」をベースに描かれているといいます。

この下地があるかないかで受け取り方がかなり違ってきます。風化と表現したのはこのため。あんな衝撃事件忘れるわけないだろ!

と思うかもしれませんが、人間は悲しいかな忘れます。どんなに歴史を学んでも、戦争がなくならないのと同じように。

不謹慎といえばそれまでですが、あの衝撃的な事件でさえも時間とともに記憶の片隅の、さらに片隅に置いやられてしまう。

出版された当時、まさにリアルタイムで読んだ方にとって、この作品の衝撃度はトラウマ級のものだったはずです。

宮崎勤事件

宮崎勤事件、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件は1988~89年にかけて東京、及び埼玉県で発生した幼女誘拐事件を指します。

捜査にプロファイリングが導入されマスコミが大々的に報道、また、犯人はマスコミ宛てに反抗声明文を送りつける。

被害者宅の玄関前に子どもの遺骨に届けるなど、異常な行動をする犯人に、さらに世間を騒がせることとなった。

犯人は当時実家の印刷会社で手伝いをしていた宮崎勤、26歳。神社で女児の裸を撮っていたところを父親に取り押さえらる。

駆けつけた警察が、強制猥褻容疑で現行犯逮捕がきっかけで、自分が幼女誘拐事件の犯人であることを自白したという。

この事件はまた、マスコミの過度な報道が問題にもなった事件としても有名で、加害者の父親がこれによって自殺するに至った。

宮崎勤の犯人像は、父親に極度の嫌悪感を抱き、ビデオ収集が趣味で自室に何千本とビデオがあったことが分かっている。

警察官の尋問では、嘘ばかり付いていたという。裁判での言動から、精神疾患の可能性も指摘されたが最高裁で「死刑」判決が下った。

死刑執行は、2008年6月17日。これが東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件、通称「宮崎勤事件」のあらましである。

フィクションとノン・フィクション

宮崎勤事件を振り返ったところで本作を考察していくと、いかに宮崎勤事件を元に描かれているかが鮮明になってきます。

8ミリビデオテープのセロファンが落ちていたというものがある。これを警察が発表したときには、週刊誌もテレビもしばし扇情的な報道を繰り返したものだ。

いわく『あの悪魔が再び!?』

出典:殺戮にいたる病 我孫子武丸

あの悪魔とは宮崎勤のことを指しているのは言うまでもない。本作にビデオテープを登場させているのは宮崎勤事件を連想させるため。

このほかにも、父親を極度に嫌っている、マスコミの過熱報道、的外れなバカチン専門家なども同じくである。

当時未だ色褪せなかった「宮崎勤事件」をベースに描いていますが、「当時」の熱量が「今」の読者に受け入れられるのは稀有。

殺戮にいたる病の叙述トリック

とはいえ宮崎勤事件はベースにしてはいても、本作の犯人が、宮崎勤像の写し鏡となっているわけではありません。

叙述トリックのネタバレをしてしまうと、稔(=連続殺人事件の犯人)は大学に通う二十歳の息子ではなく、実は大学教授の父親でした。

マスコミは犯人像を推測・分析しますが、いずれも視聴率を稼ぐための野次馬報道。宮崎勤事件のマスコミを風刺していた。

稔の動機と母親への愛

稔の動機が明らかになるのは、自分の母親を犯すために、自宅に帰ろうとしたときの描写にあらわれています。

似ていた。彼女たちはみんな似ていた。俺自身に。かつて「可愛いわね」と言われていた頃の俺自身に。そして、もちろん母さんにも

出典:殺戮にいたる病 我孫子武丸

殺した女性たちはみな母親に似た雰囲気を感じていました。結局、稔は母親への愛(マザコン)の歪んだ心が犯行の動機でした。

また、「似ている誰かを愛せるから」という岡村孝子さんの歌詞をもじりながら、稔の心境を投影していました。

ストーリーが進むと稔の幼少期のトラウマ、つまり父親を憎むキッカケも描かれます。それは幼少期母の寝姿を見た時の心象。

母は、神々しいまでに美しかった。稔にはそれを表現する言葉も浮かばず、ただ美しい母を眺めていた。一度外出でもしたのか、きちんと化粧をしており、指の真っ赤なマニキュアが彼の目に焼き付いた。

出典:殺戮にいたる病 我孫子武丸

ちなみにこのマニキュアの心象風景が第一の被害者との出会いで交わしたときのセリフの伏線回収をしています。

心臓がとくとくと激しい鼓動を打ち始めた。昨夜見たばかりの光景が脳裏に浮かび、稔は小さな手を母の方へと伸ばした

出典:殺戮にいたる病 我孫子武丸

幼少期の母への愛、それは母子という関係以上のものを持っていた。一時は母への愛は意識上には上らなかったようですが、意識下(無意識)の中では母への愛はくすぶりつづけていたようです。

美しかった母が付けていたマニキュアと似たものを学生が付けていたことが犯行に駆り立てた動機でした。本人にさえ気づかない心の琴線。

音楽や匂い、色が過去の記憶をフィードバックさせるきっかけになることはよくあります。この音楽を聴くと一瞬で昔に戻れる、あの味を食べると故郷を思い出すといった感覚です。

その手の指には、この大学の学生にしては珍しく、真っ赤なマニキュアをしている。突然、彼の中になにかが湧き起って、すぐに消えた。

出典:殺戮にいたる病 我孫子武丸

当時の一般的な家庭像

80~90年初期の時代背景を考えると、父親は休まず仕事、家のことは専業主婦の母親任せというのが、日本の典型的な一般家庭でした。

そして、当時のリアルな家庭像が描かれているのも印象的です。家庭における父親の存在感のなさ、母親が一人で家庭問題に対処する。

今でもあるかもしれませんが、当時はより顕著でした。そして、母親は決まって「息子は大丈夫」「息子に限って」と言い聞かせる。

97年に神戸で発生した「酒鬼薔薇事件」。少年Aの両親が「少年Aこの子を生んで・父と母悔恨の手記」という手記を出しています。

この手記の中で、「自分の子どもに限って」「うちの子は普通」といった文言が目に留まります。本作の底知れぬ怖さを表しています。

こうしたリアルな描写といいますが、ノン・フィクションを思わせる構成は、ミステリ小説の枠を超えた恐怖を読者に与えたはずです。

「殺戮にいたる病」まとめ感想

当時の時代背景を下地に読むと衝撃度は卒倒級ですが、全員できるわけではない。「これが名作?」と思う読者もいるはずです。

また、ここでは触れませんでしたが、過激描写のある作品でもあり読者を選びますが、私には甘美な描写に映りましたね。